生ゴミの処理に困っていませんか? 生ゴミ乾燥機の自作に興味があっても、難しそうだと感じるかもしれません。

実は、特別な道具がなくても、生ゴミの水分を乾燥させる方法はたくさんあります。例えば、電子レンジを使ったり、100均で手に入るザルを活用したりするだけで、手軽に生ゴミを乾燥させることが可能です。

さらに、乾燥させるのとは異なる生ごみの処理機「キエーロ」の作り方も紹介します。キエーロは電気を使わない生ゴミ処理機として注目されています。キエーロを使えば、生ゴミが自然に土になるプロセスを活かし、簡単な肥料の作り方も学べます。

この記事では、手軽に始められる自作の方法から、環境に優しい生ごみ処理方法まで、幅広く解説します。

- 自作できる生ゴミ乾燥機の具体的なアイデア

- 100均アイテムや電子レンジを使った簡単な乾燥方法

- 電気を使わない「キエーロ」の作り方と仕組み

- 生ゴミを資源に変える自家製肥料の作り方

生ゴミ乾燥機を自作する方法

- 自作するメリットとデメリット

- 生ゴミの水分を乾燥させる方法

- 100均アイテムを活用する乾燥術

- ザルを使った自然乾燥のコツ

- 電子レンジを使った手軽な乾燥

自作するメリットとデメリット

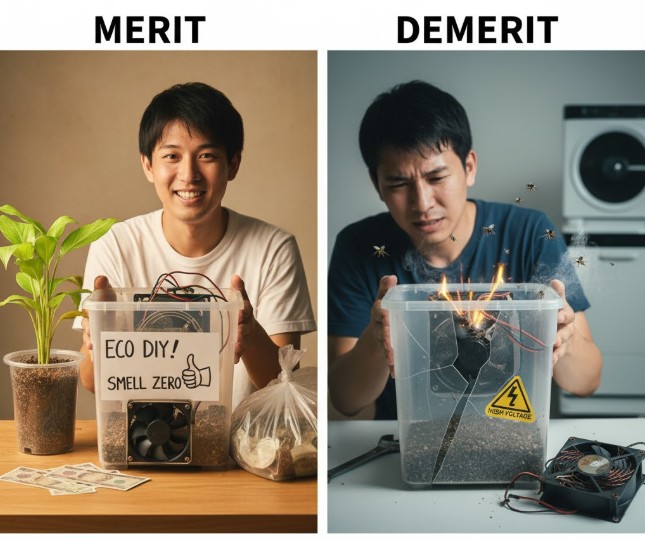

生ゴミ乾燥機を自作する最大のメリットは、コストを大幅に抑えられる点です。市販されている電動の生ゴミ乾燥機は、便利ですが数万円程度と高価なものが少なくありません。しかし、自作であれば100円ショップのアイテムや家にあるものを活用し、安価に乾燥環境を整えることが可能です。

また、生ゴミの水分を飛ばすことで、体積と重量を大幅に減らせます。これにより、ゴミ出しの回数や負担が軽減され、指定ゴミ袋の節約にもつながります。水分が減ることで、生ゴミ特有の悪臭やコバエの発生を抑制できるのも大きな利点でしょう。

デメリットと注意点

一方で、自作の乾燥機にはデメリットも存在します。まず、市販の高性能な機種と比べると、乾燥能力や脱臭機能は劣る場合がほとんどです。特に肉や魚といった動物性の生ゴミは、乾燥中に臭いが出やすい可能性があるため注意が必要です。

さらに、PCファンなど電気部品を使って自作する場合、電気代がかかるだけでなく、漏電やショートといった安全面にも最大限配慮しなくてはなりません。手間と時間がかかる点も、デメリットとして考慮しておく必要があります。

生ゴミの水分を乾燥させる方法

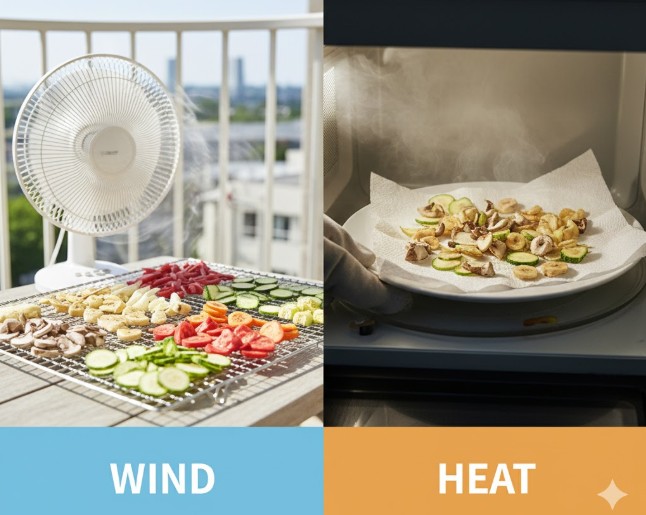

生ゴミの水分を効率よく乾燥させるための基本的な原理は、「風」と「熱」を利用することです。生ゴミの約80%は水分と言われており、これをいかに効率よく蒸発させるかがポイントになります。

風を利用する方法は、生ゴミの表面にある水分を含んだ空気を、乾いた空気と入れ替えることで乾燥を促します。具体的には、天日干しにしたり、扇風機やサーキュレーターの風を当てたりする方法が挙げられます。

熱を利用する方法は、熱エネルギーで水分の蒸発速度を速めるものです。電子レンジでの加熱や、フライパンを使った乾煎りなどがこれに該当します。ただし、熱を加える方法はエネルギーコストがかかる点も理解しておきましょう。

乾燥効率を上げる共通のコツ

どちらの方法を選ぶにしても、乾燥効率を格段に上げるための重要なコツがあります。それは、生ゴミをできるだけ細かく刻むことです。細かくすることで表面積が広がり、水分が蒸発しやすくなります。また、調理段階からできるだけ水気を切り、さらに水切りネットなどで物理的に水分を絞っておくことも非常に効果的です。

100均アイテムを活用する乾燥術

100円ショップで手に入るアイテムを組み合わせることで、非常に安価に生ゴミの乾燥環境を作ることが可能です。

例えば、通気性の良いカゴやザルは、そのまま生ゴミを広げて乾燥させる容器として使えます。また、野菜を入れるネットや洗濯ネットも、生ゴミを入れて吊るしておくことで、効率よく風に当てられます。

タッパーに穴を開け、別途用意したPCファン(パソコン用の小型扇風機)で風を送り込むといった自作乾燥機の外装ケースとして、100均のプラスチック容器を活用するアイデアもあります。

100均アイテムだけで完結させるなら、やはりザルやネットを使った自然乾燥が最も手軽ですね。PCファンなどを使う方法は、ファンや電源アダプタを別途ホームセンターや通販で入手する必要がありますが、容器類は100均で揃えられます。

ザルを使った自然乾燥のコツ

ザルを使った自然乾燥は、コストがほとんどかからず、誰でもすぐに始められる最も手軽な方法の一つです。この方法は、ザルの優れた通気性を活かし、生ゴミを効率よく風に当てることを目的としています。

置き場所の選定

まず、ザルの置き場所が重要です。日当たりが良く、風通しの良い場所を選んでください。ベランダや窓際が適していますが、雨が直接当たらない軒下などが望ましいです。

虫と鳥への対策

生ゴミをそのまま屋外に置くと、コバエやアリなどの虫、あるいはカラスなどの鳥が寄ってくる原因になり得ます。これを防ぐため、もう一つのザルを蓋のように上から被せる方法が非常に有効です。または、目の細かい洗濯ネットや専用の防虫ネットを全体に被せることでも対策できます。

乾燥を早める工夫

前述の通り、生ゴミは水気をよく切り、細かく刻んでからザルに広げてください。重ならないように薄く広げるのがコツです。乾燥中は時々全体をかき混ぜて、空気に触れる面を変えてあげると、より早く均一に乾燥が進みます。

電子レンジを使った手軽な乾燥

電子レンジは、生ゴミの水分を短時間で強制的に蒸発させられる便利な機器です。天候に左右されず、すぐに処理したい場合に役立ちます。

方法は簡単です。耐熱皿にキッチンペーパーを敷き、そこに水気を切った生ゴミを広げます。このとき、ラップは絶対にかけないでください。水分を蒸発させることが目的だからです。

600W程度の出力でまずは2〜3分加熱し、一度取り出して全体の様子を確認します。まだ湿っているようであれば、生ゴミを軽くほぐしてから、さらに1〜2分ずつ追加で加熱していきます。

加熱中は生ゴミから大量の水蒸気が発生するため、電子レンジの庫内が水滴で濡れることがあります。効率を上げるため、定期的に扉を開けて蒸気を逃がしたり、庫内を拭いたりすると良いでしょう。

電子レンジ使用時の注意点

生ゴミ乾燥機の自作以外の選択肢

- 電気を使わない生ゴミ処理機とは

- 「キエーロ」の作り方を紹介

- 生ゴミが土になる仕組みとは

- 自家製肥料の作り方と活用法

- まとめ:生ゴミ乾燥機の自作に挑戦しよう

電気を使わない生ゴミ処理機とは

生ゴミ処理の方法は、熱や風で「乾燥」させるだけではありません。微生物の力を利用して生ゴミを「分解」させる、電気を使わない生ゴミ処理機も注目されています。

これらは一般的に「コンポスト」と呼ばれます。電気式の乾燥機が、生ゴミの水分を蒸発させてゴミとして捨てる(減量する)ことを主な目的としているのに対し、電気を使わない処理機は、微生物が生ゴミを分解し、最終的に土に還したり、堆肥として再利用したりすることを目的としています。

電気を使わないため、当然ながら電気代はかかりません。環境負荷が低く、ランニングコストがかからない点が最大のメリットです。

代表的な種類

「キエーロ」の作り方を紹介

キエーロは、神奈川県葉山町の松本信夫さんが考案された方式で、その手軽さから多くの自治体でも導入が推奨されています。土(黒土)を入れる容器と、雨よけ・通気性のための屋根があれば、比較的簡単に自作できます。(参照:composter「太陽と風と土があれば、どこでも誰でも始められる。キエーロ開発者松本さんに聞きました」)

準備するもの

- 容器: 深さのあるプランター、プラスチックの衣装ケース、木枠など。

- 土: 黒土(ホームセンターなどで入手可能)。容器の8分目程度まで必要です。

- 屋根: 透明な波板やビニールシート、アクリル板など。日光を通す素材を選びます。

- その他: (プランターなどの場合)底穴をふさぐ防虫ネット、屋根を支える角材など。

基本的な作り方(プランターの場合)

- プランターの底に水抜き穴がある場合、土が流れ出ないように防虫ネットを敷きます。(キエーロは土の水分が重要なので、穴がない衣装ケースなどでも構いません)

- 容器に黒土を入れます。

- 雨が直接入らず、日光と風が通るように、容器の上に透明な屋根を取り付けます。このとき、容器と屋根の間に隙間を作り、通気性を確保することが非常に重要です。

キエーロがうまく機能するポイントは、「日光(温度)」「風通し(酸素)」「適度な水分」そして「黒土(微生物)」です。これら微生物が働きやすい環境を整えてあげることが大切です。

生ゴミが土になる仕組みとは

キエーロに埋めた生ゴミが消滅し、土に還るように見えるのは、土壌に存在する無数の微生物(バクテリア)の働きによるものです。

土の中には、有機物を分解することを得意とする多種多様な微生物が生息しています。生ゴミを土に埋めると、これらの微生物がそれを「餌」として集まり、分解活動を始めます。微生物は生ゴミを食べる(分解する)ことでエネルギーを得て増殖し、その最終的な分解物として、主に水と二酸化炭素を放出します。

生ゴミの約80%は水分であり、残りの有機物も微生物によって分解され、その多くが気体(二酸化炭素など)となって空気中に放出されます。そのため、分解がうまく進むと、生ゴミは数日〜数週間で跡形もなく消滅し、土の量自体もほとんど増えないのです。

自家製肥料の作り方と活用法

コンポストやキエーロを利用する大きなメリットの一つが、生ゴミを栄養豊富な自家製肥料(堆肥)として再利用できることです。

微生物によって適切に分解・発酵された生ゴミは、植物の成長に必要な窒素やリン酸、カリウムといった栄養素や、土壌を豊かにする有機物を豊富に含んだ、良質な肥料に変わります。

キエーロでの肥料活用

キエーロの場合、生ゴミを分解し続けている土は、バクテリアが豊富で栄養価も高まっています。この土を、家庭菜園やプランターの古い土に混ぜ込むことで、土壌改良材や肥料として活用できます。定期的に土の一部を入れ替えて利用すると良いでしょう。

コンポストでの肥料作り

密閉型のコンポストの場合、生ゴミと基材を混ぜて発酵させます。発酵・熟成が完了すると、黒っぽくサラサラした「完熟堆肥」が出来上がります。これを畑やプランターの土に混ぜ込んで使用します。

堆肥使用時の注意点

生ゴミから作った堆肥は、「未熟」な状態で使用しないよう注意が必要です。分解が不十分な未熟堆肥を土に混ぜると、土の中で再発酵が起こり、ガス(アンモニアなど)が発生して植物の根を傷める原因となります。必ず、生ゴミの原型がなくなり、土のような良い匂いになるまで「完熟」させてから使用してください。

まとめ:生ゴミ乾燥機の自作に挑戦しよう

- 生ゴミ乾燥機の自作はコスト削減につながる

- 市販品ほどの性能は期待できない点に注意する

- 自作の基本は「風」と「熱」の利用

- 乾燥前には生ゴミを細かく刻むと効率が良い

- 100均のザルやネットは自作に活用できる

- ザルでの自然乾燥は虫と鳥の対策が必要

- 電子レンジを使えば短時間で乾燥できる

- レンジ加熱時は発火や焦げに十分注意する

- 電気を使わない生ゴミ処理機は微生物の力を利用する

- 代表的な方法が「コンポスト」と「キエーロ」

- キエーロはプランターや黒土で自作可能

- キエーロのポイントは日光と風通し

- 生ゴミは微生物により水と二酸化炭素に分解される

- キエーロの土は肥料として再利用できる

- 自分に合った方法で生ゴミの減量に挑戦しよう

コメント