「布団乾燥機って便利そうだけど、うちには必要ないんじゃないかな?」「買っても結局使わなくて後悔するかもしれない…」と、購入を迷っていませんか?

布団乾燥機は、ライフスタイルによってはオールシーズンで大活躍するアイテムですが、そのメリットやデメリットをしっかり理解しておかないと、期待外れに終わることもあります。

特に、高温の温風で布団の湿気はどこへ行くのか、ダニ対策として毎日使うべきなのか、やりすぎは布団を傷めないかなど、疑問は尽きませんね。

本記事では、購入後に後悔しないための注意点や、布団乾燥機がどのようなケースで役立つのか、人気のおすすめ機種の選び方まで、詳しく解説していきます。これを読めば、あなたの生活に布団乾燥機が本当に必要かどうかが明確になるでしょう。

- 布団乾燥機が役立つ具体的なケースと、逆に必要ないケース

- ダニ対策や湿気対策における布団乾燥機の効果と注意点

- マットタイプとノズルタイプなど、機種の選び方のポイント

- 電気代の目安や、布団を傷めないための正しい使用方法

布団乾燥機は必要か?メリットと活用できるケース

- ダニ対策や清潔維持で布団乾燥機がおすすめな人

- 天日干しで十分な人は布団乾燥機は必要ない?

- 温風で飛ばした湿気はどこへ行くのか

- ダニ対策に毎日布団乾燥機を使うことの注意点

- やりすぎると羽毛布団やマットレスが傷む可能性も

- 【後悔しないために】購入前に知るべきデメリット

ダニ対策や清潔維持で布団乾燥機がおすすめな人

布団乾燥機は、特に以下のような環境やニーズを持つ方に強くおすすめできるアイテムです。

布団乾燥機がおすすめな人の特徴

多くの家庭で布団乾燥機が活躍するのは、湿気がこもりやすい梅雨や夏場、そして布団が冷えやすい冬場です。言ってしまえば、一年を通して何かしらのメリットがある家電と言えます。

天日干しで十分な人は布団乾燥機は必要ない?

では、どのようなケースであれば布団乾燥機は必要ないと言えるでしょうか。本来は、布団乾燥機がなくても、以下の条件を満たせば、ある程度快適な睡眠環境を維持することが可能です。

もちろん、天日干しではダニを完全に死滅させることは難しいですし、花粉などの付着リスクもあります。しかし、天候に左右されない環境であれば、布団乾燥機を導入しなくても、清潔を保つことはできるでしょう。

温風で飛ばした湿気はどこへ行くのか

布団乾燥機は高温の温風を布団内部に送り込むことで湿気を取り除きますが、この取り除かれた湿気はどこへ行くのでしょうか。

単純に考えると、湿気は布団の中に放出された熱風によって水分として気化し、室内の空気中に排出されます。この仕組みは以下の通りです。

温風と湿気の排出メカニズム

布団乾燥機は、布団内部の水分を温風で蒸発させます。そして、その湿気を多く含んだ温かい空気が、布団と掛け布団・シーツの隙間や、ノズル・マットの端から室内に放出されます。

これにより、布団の湿度は下がりますが、一時的に室内の湿度が上昇する可能性もあります。

使用後の換気に関する注意点

湿気が室内にこもるのを防ぎ、カビの予防や快適な睡眠環境を維持するために、布団乾燥機の使用後は必ず換気を行うことが推奨されています。特に湿度の高い梅雨時などは、換気によって室内の湿気を外に出すことが大切です。

このように、布団乾燥機は布団の湿気を取る効果はありますが、排出された湿気の影響を考慮して、使用後は換気を行うひと手間が必要です。

ダニ対策に毎日布団乾燥機を使うことの注意点

布団を清潔に保ちたい、ダニの繁殖を防ぎたいという理由から、布団乾燥機を毎日使うことを検討する方もいるかもしれません。しかし、ダニ対策においては、毎日使用することで効果が最大限に発揮されるわけではありません。その理由と注意点を解説します。

ダニ対策の頻度と注意点

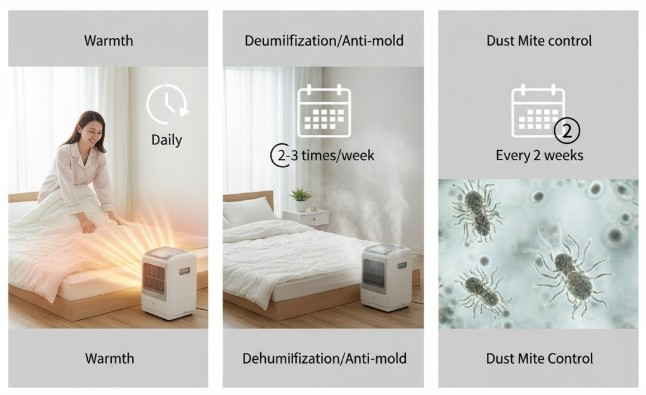

ダニを死滅させるには「55℃以上で20分以上の加熱」が目安とされています。多くの機種に搭載されている「ダニモード」はこの条件を満たすように設計されています。

しかし、卵はさらにこの条件下でも生き延びる可能性があります。そのため、ダニの再繁殖を防ぐためには、卵が孵化する目安とされる約2週間後に再度ダニモードで使用するのが最も効果的とされています。つまり、ダニ対策としては毎日行う必要はなく、数ヶ月に一度または2週間ごとの使用で十分なのです。

もちろん、布団の湿気を取る目的であれば毎日使用しても問題ありません。しかし、前述の通り、電気代がかかることや、布団の素材によっては過度な熱による劣化リスクも考慮する必要があります。

ダニ対策で最も重要なプロセス

ダニモードでダニを死滅させた後には、必ず掃除機や布団クリーナーでダニの死骸やフンを丁寧に吸い取らなければなりません。死骸もまたアレルギーの原因となるため、この掃除機がけをセットで行うことが、ダニ対策で最も重要なプロセスになります。

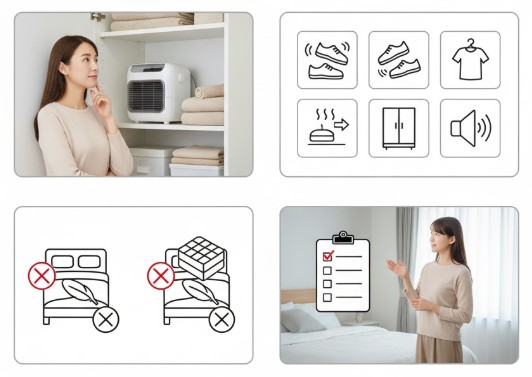

やりすぎると羽毛布団やマットレスが傷む可能性も

布団乾燥機を頻繁に利用したり、高温設定での使用をやりすぎたりすると、特に羽毛布団や低反発・高反発マットレスなどのデリケートな素材を傷めてしまう可能性があります。

素材ごとのリスク

これを理解した上で、ご自身の寝具の素材を事前に確認し、取扱説明書に従って適切なモードや温度で使用することが、寝具を長持ちさせるための鉄則です。例えば、熱に弱い素材には送風や低温モードを活用すれば、布団を清潔に保ちつつダメージを避けることができます。

【後悔しないために】購入前に知るべきデメリット

布団乾燥機は非常に便利な家電ですが、「思っていたのと違った」と後悔しないために、購入前に知っておくべきデメリットと、それに対する対策をまとめておきます。

購入前に知るべき布団乾燥機のデメリット

これらのデメリットは、適切な機種選びや使い方によってほとんど解決できます。そのため、デメリットを理解した上で、それらをカバーできる機能を持つ機種を選ぶことが、後悔を避けるための鍵となります。

布団乾燥機は必要か?選び方と効果的な使い方

- マットタイプとマットなしタイプの特徴

- 布団乾燥機は毎日使うと効果がある?適切な使用頻度

- 電気代の目安と節約方法

- 布団乾燥機の活用とメーカー別の特徴

- 購入を後悔しないためのチェックポイント

- まとめ:あなたの生活に布団乾燥機は必要か?

マットタイプとマットなしタイプの特徴

布団乾燥機には、大きく分けてマットタイプとマットなしタイプ(ノズルタイプ)の2種類があります。それぞれの特徴を理解し、ご自身の使用スタイルに合った機種を選ぶことが重要です。

マットタイプ(マットあり)

マットタイプは、布団の間に専用の乾燥マットを広げて温風を送り込む方式です。マット全体が熱を持つため、布団全体をムラなく均一に乾燥・温められるという大きなメリットがあります。また、布団をマットで包み込むことで高温を閉じ込めやすいため、ダニ対策においても高い効果が期待できます。ただし、マットのセットや片付けに手間がかかる点、マット分の収納スペースが必要な点がデメリットです。

マットなしタイプ(ノズルタイプ)

マットなしタイプは、ホースの先端を布団に差し込み、そこから直接温風を送り込む方式です。セットが簡単で手軽に使えるのが最大のメリットであり、現在の主流となっています。

ノズル式はコンパクトで軽量な機種が多く、収納にも困りません。ただし、温風が届きにくい箇所に乾燥ムラができやすい傾向があります。アイリスオーヤマの「カラリエ」シリーズのように、ツインノズルで同時に2組の布団を乾燥できる機種もあります。

| 項目 | マットタイプ | マットなしタイプ |

|---|---|---|

| 特徴 | 乾燥マットを広げて使用 | ホースを差し込むだけで使用 |

| 乾燥の均一性 | ムラなく均一に温まる | 吹き出し口から遠いとムラができやすい |

| 準備・片付けの手間 | やや手間がかかる | 簡単で手軽 |

| ダニ対策効果 | 高い効果が期待できる | 機種によるが、均一性に劣る場合がある |

| サイズ・収納 | マット分のスペースが必要 | コンパクトで収納しやすい |

布団乾燥機は毎日使うと効果がある?適切な使用頻度

前述の通り、布団乾燥機を毎日使用することで効果があるかと言えば、目的に応じて異なります。温めや湿気取りの効果は毎日ありますが、ダニ対策には2週間~数か月に一度の頻度で十分です。

布団乾燥機の目的別・適切な使用頻度

これだけの理由から、毎日使うかどうかは「何を重視するか」で決まります。電気代を気にされるのであれば、湿気取りやダニ対策は週に数回に留め、冬場の温め目的でのみ毎日短時間使用するのが賢明です。

逆に言えば、毎日使用しても布団の素材に気をつければ、布団が劣化するという大きな問題は避けられます。

電気代の目安と節約方法

布団乾燥機は、電気代が高いのではないかという心配がありますが、実際の電気代の目安はどのくらいなのでしょうか。一般的な布団乾燥機(消費電力600Wとして計算)の場合、1回の使用にかかる電気代は比較的安価です。

電気代の目安(1kWhあたり31円で計算)

- 1時間あたりの電気代:約18.6円

- 30分あたりの電気代:約9.3円

言ってしまえば、高額な電気代がかかることはありません。ただし、毎日1時間使用したとすると、1ヶ月で約558円、1年間で約6,700円程度のコストがかかることになります。そのため、使用頻度や使い方を工夫することで、さらに節約することができます。

布団乾燥機の電気代を節約する5つの方法

- 天日干しと併用する:晴れた日は天日干しをメインにし、雨の日や花粉の時期に布団乾燥機を使います。

- 温風を逃さない設置をする:マットやホースの位置を適切にし、温風が逃げる隙間を作らないようにします。

- 定期的にフィルターを掃除する:フィルターが目詰まりすると風量が落ち、乾燥に時間がかかって無駄な電力を消費します。

- 必要以上に長時間使用しない:モードや時間を適切に設定し、乾燥や温めが完了したらすぐに運転を停止します。

- 省エネ性能の高い機種に買い替える:古い機種を使っている場合は、最新の低消費電力モデルに買い替えることで、ランニングコストを抑えられます。

布団乾燥機の活用とメーカー別の特徴

布団乾燥機は、布団の乾燥以外にも多岐にわたる活用方法があります。また、メーカーによって特徴が異なるため、目的に合った機種を選ぶことが大切です。

布団乾燥機の便利な活用方法

人気の布団乾燥機メーカーの特徴

主要なメーカーの特徴を比較することで、求める機能を持つ機種が見つけやすくなります。

| メーカー名 | 主な特徴 | 代表的な機能・技術 |

|---|---|---|

| アイリスオーヤマ | ノズル式「カラリエ」が大人気。コンパクト・軽量・ツインノズルで手軽さ重視。 | ツインノズル、ターボモード、コンパクト設計 |

| シャープ | 独自のプラズマクラスターイオンを搭載し、消臭・空気浄化に強み。 | プラズマクラスター、きのこ状ノズル |

| パナソニック | マットなしタイプが主流。「ナノイー」搭載機種は枕の脱臭にも便利。 | ナノイー、すぐぽかノズル |

| 三菱電機 | マットとホース両用タイプもあり。フィルターによる清潔性にも配慮。 | ぽかサラPro、トリプルバリアフィルター |

購入を後悔しないためのチェックポイント

購入を後悔しないためには、ご自身のライフスタイルと照らし合わせて、以下のポイントをチェックすることが大切です。

後悔しないためのチェックポイント

これらのポイントを事前に確認し、優先順位をつけて機種を選べば、購入後に「こんなはずじゃなかった」と後悔するリスクを大幅に減らすことができます。

まとめ:あなたの生活に布団乾燥機は必要か?

布団乾燥機があなたの生活に本当に必要かどうかは、現在の住環境や睡眠に関する悩みの有無によって異なります。この記事で解説した要点を最後にまとめますので、ご自身の生活と照らし合わせて判断してみてください。

- 布団乾燥機は、天候に左右されずに布団を温め、乾燥させられる家電

- ダニ対策には、50℃以上の高温で加熱できる「ダニモード」が非常に効果的

- 温めや乾燥は毎日使うことも可能だが、ダニ対策は2週間ごとなど適切な頻度がある

- やりすぎは、特に羽毛やウレタン素材の寝具を傷める原因になるため注意

- 温風で飛ばした湿気は室内に排出されるため、換気が必要

- 天日干しが難しい環境や、アレルギー、冷え性の方にはおすすめ

- 電気代は1回あたり10円〜数十円程度と安価だが、頻繁に使用するとコストがかかる

- 稼働音や夏場の室温上昇は、機種選びや機能の活用で解決できる

- 購入後に後悔しないためには、マット式かノズル式か、必要な付加機能の有無を検討すべき

- 毎日使用して効果を実感できるのは、冬場の「布団の温め」機能

- ダニ対策で最も重要なのは、乾燥後に死骸やフンを掃除機で吸い取ること

- マンションや花粉症など、布団を外に干せない環境では必須のアイテム

コメント