トイレ掃除をしていて、ふと便座や便器の裏側に鮮やかな青い汚れがついているのを見つけて、ギョッとした経験はありませんか。

普段目にする黄ばみや黒ずみとは全く違う色味なので、何か変な薬品がついてしまったのか、あるいは便座自体が変質してしまったのかと不安になってしまいますよね。実はこの不思議な青い汚れには明確な原因があり、その原因を知ることでキレイに汚れを落とすことができます。

この記事では「トイレの便座の青い汚れはどうやったら落ちるのか?」という疑問に対して、カビや銅石鹸といった原因別の詳細なメカニズムから、サンポールやハイターなどを使った具体的な除去手順までを徹底的に解説します。

- 青い汚れの正体である銅石鹸の発生メカニズムとカビとの違い

- 中性洗剤で落ちない頑固な汚れに対する酸性パックや塩素漂白の具体的手順

- メーカーが推奨しない強力な洗剤や研磨剤を使用する際のリスク

- 経年劣化による変色を見極めた適切な便座交換のタイミング

便座の青い汚れが発生する主な原因

トイレの便座に付着する青い汚れは、一見するとどれも同じように見えますが、その発生メカニズムは大きく分けて「外部からの着色」「化学反応」「生物汚染」の3つに分類されます。

原因が異なればアプローチも変わってくるため、まずはご自宅の汚れがどのタイプに当てはまるのかをしっかりと見極めることが大切です。

服の色移りや洗浄剤による着色

もっとも物理的で分かりやすい原因として挙げられるのが、外部から持ち込まれた色素による着色です。特に見落とされがちなのが、衣類からの色移りです。

新しいデニムや濃い色のボトムスに注意

新しいジーンズや、インディゴ染めされたボトムスを履いてトイレを利用した際、座面との摩擦や体温、そして微量な湿気(汗など)によって、染料が便座の樹脂表面に移行してしまうことがあります。

特に購入直後の衣類は染料が定着しきっていないため注意が必要です。お尻のポケット付近の色が便座に移り、薄っすらと青くなるのが特徴です。

ブルーレットなどの青色洗浄剤の影響

タンクの上の手洗いに置く洗浄剤(ブルーレットなど)を使用している場合、その青い色素が原因となるケースも多々あります。洗浄水に含まれる色素が跳ね返って便座の裏側やクッションゴムの隙間に付着し、水分だけが蒸発することで色素が高濃度に濃縮され、落ちにくいシミとなります。

これらは化学反応ではなく「染料の物理的な沈着」です。

時間が経過するほど樹脂の微細な隙間に染料が入り込んでしまうため、発見したら即座にふき取ることが重要です。

銅石鹸やカビによる変色

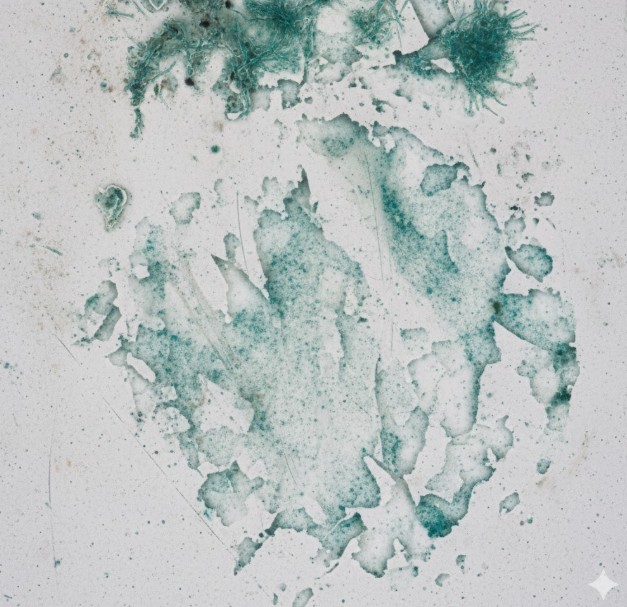

多くの人を悩ませる「こすっても落ちない青い汚れ」の正体として最も可能性が高いのが、銅石鹸(どうせっけん)と呼ばれる物質です。これは、単なる汚れというよりも化学反応の生成物と言えます。

銅イオンと脂肪酸の化学反応

私たちの住まい、特に少し築年数が経過した建物では、水道の配管や給湯器の熱交換器に「銅」が使われています。そこから溶け出したごく微量の「銅イオン」と、人の皮脂や尿に含まれる「脂肪酸」がトイレという温かい環境で反応し、「脂肪酸銅」という青緑色の物質を作り出します。これが銅石鹸です。

通常、水道水中の銅イオン濃度は人体に無害なレベルですが、特定の条件下で青く目に見える形として現れます。水まわり設備の専門メーカーであるTOTOも公式サイトで、銅石鹸が発生するメカニズムを解説しています。(出典:TOTO お客様サポート『浴槽に青い汚れ(銅石けん)がついてしまった』)

生物由来の青いカビ

もう一つの要因は「カビ」や「細菌」です。お風呂場のカビといえば黒やピンクが一般的ですが、特定の湿潤環境下ではペニシリウム属(青カビ)などが繁殖し、青や緑色のコロニー(集落)を形成することがあります。

これらは便座の裏や、ウォシュレットのノズル周辺など、掃除が行き届きにくい場所に発生しやすく、バイオフィルム(ぬめり)を伴うのが特徴です。

放置すると落ちない頑固な汚れに

銅石鹸やカビによる汚れの最も厄介な点は、時間が経てば経つほど樹脂素材との結合が強まり、除去が困難になることです。

初期の銅石鹸は表面に乗っているだけの状態なので比較的簡単に落とせますが、放置すると空気中の酸素と反応して酸化が進み、硬化します。さらに、樹脂素材には目に見えないレベルの微細な凹凸(ポーラス)があり、汚れの粒子がその奥深くまで入り込んでしまうと、表面をいくら拭いても取れない「シミ」のような状態になります。

こうなってしまうと、一般的なトイレ掃除シートでサッと拭いただけでは全く歯が立たず、「掃除しているのに汚れて見える」というストレスの原因となってしまいます。

TOTO等のメーカー推奨のお手入れ

汚れが落ちないからといって、すぐに強力な洗剤を使いたくなる気持ちはわかりますが、まずはメーカーの公式見解を知っておく必要があります。

TOTOやLIXILといった大手メーカーの取扱説明書を確認すると、便座のお手入れには一貫して「薄めた台所用中性洗剤」と「柔らかい布」のみを使用することが推奨されています。

なぜメーカーは中性洗剤以外を禁止するのか

便座に使われているABS樹脂やポリプロピレンといったプラスチック素材は、酸やアルカリ、塩素、溶剤(アルコール等)に対して決して強くありません。

これらの成分が付着したまま長時間放置されると、樹脂のポリマー構造に影響を与え、強度を低下させたり、「ケミカルクラック」と呼ばれる微細なひび割れを引き起こしたりするリスクがあるからです。

便座が割れると、座った時にお尻を挟んで怪我をする恐れがあるほか、内部の電気部品に水や尿が入り込み、最悪の場合は発火や故障の原因となります。

これからご紹介する強力な洗剤を使った掃除方法は、あくまでメーカー保証外の「自己責任」による対処法であることを十分に理解してください。

便座の青い汚れを落とす掃除方法

メーカー推奨の方法ではどうしても太刀打ちできない頑固な青い汚れに対して、私たちはどのようにアプローチすればよいのでしょうか。

ここでは、汚れの化学的な性質を逆手に取った、より実践的かつ強力な除去方法を順を追って解説します。

基本は中性洗剤やマジックリン

どのような汚れであっても、掃除の基本は「最も素材に優しい方法」からスタートすることです。まずは、「トイレマジックリン」などの中性タイプの洗剤、あるいは食器用の中性洗剤を水で薄めたものを使用します。

皮脂汚れを分解して銅石鹸を崩す

銅石鹸は「銅」と「脂肪酸(油)」が結合したものです。中性洗剤に含まれる界面活性剤は油汚れを分解する力に長けているため、結合の片割れである脂肪酸を分解することで、結果として青い汚れ全体を除去できる場合があります。

柔らかい布やトイレットペーパーに中性洗剤を含ませ、汚れの部分を優しく、しかし念入りに拭き取ってみてください。汚れが発生してから日が浅ければ、これだけで驚くほどきれいに落ちることもあります。

サンポールやクエン酸でパック

中性洗剤で落ちない場合、その青い汚れは強固に結合した「銅石鹸」である可能性が高いです。金属汚れである銅石鹸を化学的に分解するために最も有効なのが「酸」の力です。

用意するもの

- 酸性洗剤(サンポールなど)またはクエン酸水(水200mlにクエン酸小さじ1)

- トイレットペーパー

- 食品用ラップ

- ゴム手袋

酸性パックの具体的な手順

- 保護: 必ずゴム手袋を着用し、換気扇を回します。

- 密着: 青い汚れの上にトイレットペーパーを敷き、その上から酸性洗剤やクエン酸水をたっぷりと染み込ませます。

- 浸透: 洗剤が乾かないように、その上からラップで覆い、パック状態にします。

- 放置: 30分から1時間程度そのまま放置し、酸の成分を汚れの奥まで浸透させます。(※長時間放置しすぎると変色の原因になるので注意)

- 除去: ラップとペーパーを剥がし、浮き上がった汚れを拭き取ります。

- 仕上げ: 成分が残らないよう、水拭きを2回以上繰り返して完全に洗剤を取り除きます。

酸性の成分が銅イオンとの結合を断ち切り、固まった汚れを溶かして落としやすくします。

アンモニア水を使う方法もありますが、臭いが強烈なため、まずはクエン酸やサンポールから試すのがおすすめです。

カビキラーやハイターで漂白

酸性洗剤を使っても効果が薄い場合、あるいは汚れの原因が「カビ」や「色素沈着(ブルーレット等)」であると疑われる場合は、酸化力による分解・漂白を行います。ここで使用するのは、カビキラーやキッチンハイターなどの塩素系漂白剤です。

塩素の力で色素を破壊する

塩素系漂白剤の主成分である次亜塩素酸ナトリウムは、有機物の色素構造を破壊(漂白)し、カビを根元から殺菌する強力な作用を持っています。

使い方は酸性パックと同様ですが、塩素系は樹脂への攻撃性が酸性よりもさらに強いため、放置時間は5分から10分程度にとどめてください。泡タイプのスプレーを汚れにピンポイントで塗布し、少し時間を置いてから洗い流します。

【絶対厳守】混ぜるな危険

酸性洗剤(サンポール等)と塩素系漂白剤(ハイター等)は絶対に同時に使用しないでください。混ざると有毒な塩素ガスが発生し、命に関わる重大な事故につながります。

別の日に作業するか、水で完全に成分を洗い流してから次の作業に移ってください。

激落ちくんやアルコールのリスク

「化学反応で落ちないなら、物理的に削り落としてしまえばいい」と考え、メラミンスポンジ(激落ちくん等)やクレンザーを使いたくなるかもしれません。しかし、これは便座掃除において「諸刃の剣」であり、安易に行うべきではありません。

研磨による再汚染の悪循環

近年の便座は、汚れが付きにくいように「防汚コーティング」が施されていたり、ナノレベルで表面を平滑に仕上げていたりします。メラミンスポンジは微細な研磨剤の塊ですので、これでこするとコーティングを剥がし、さらに樹脂表面に無数の細かい傷(スクラッチ)をつけてしまいます。

一時的には汚れが削れてきれいになったように見えますが、その傷に新たな汚れが入り込むようになり、今度は「拭いても絶対に取れない汚れ」として定着してしまいます。メラミンスポンジの使用は、「もう傷がついても構わない」と覚悟を決めた時の最終手段と考えてください。

また、高濃度のアルコールも樹脂に亀裂を入れる原因となるため、除菌には「ノンアルコール」または「便座専用」と記載されたクリーナーを使用しましょう。

経年劣化なら便座交換も視野に

ここまでご紹介した「酸性パック」や「塩素漂白」を試しても、青い色が全く薄くならない場合。残念ながらそれは表面の汚れではなく、紫外線や薬品、経年劣化によって樹脂素材そのものが「変質・変色」してしまった状態である可能性が高いです。

掃除での回復には限界がある

プラスチックの変色は、掃除で元に戻すことは不可能です。特に10年以上使用している便座で全体的に変色が見られる場合は、素材の寿命と言えます。

劣化した便座は見た目が悪いだけでなく、強度が落ちて割れやすくなっていたり、雑菌が繁殖しやすい状態になっていたりと衛生的にも問題があります。この機会に、最新の温水洗浄便座への交換を検討してみてはいかがでしょうか。

最新の便座は、継ぎ目が少なく掃除がしやすい形状になっていたり、除菌水機能がついていたりと進化しています。交換費用は工事費込みで2〜3万円程度から可能です。便座のみを購入して自分で簡単に取り付けできるものもあります。

無理な掃除で時間を浪費するより、リフレッシュした方が精神的にも快適かもしれません。

トイレの便座の青い汚れの落とし方|まとめ

「トイレの便座の青い汚れはどうやったら落ちるの?」という疑問に対する最終的な答えは、汚れの正体を見極め、適切な化学反応を順番に試すことにあります。

魔法のような万能洗剤はありませんが、以下のステップを踏むことで解決できる可能性は十分にあります。

青い汚れを落とすためのステップ

- 初期対応:まずは「中性洗剤」で表面の皮脂汚れを拭き取る。

- 銅石鹸(青緑・固い):「クエン酸」や「サンポール」でパックし、金属汚れを溶かす。

- カビ・色素(青黒・ぬめり):「塩素系漂白剤」を短時間作用させ、色素を分解する。

- 最終判断:上記で変化がなければ「経年劣化(変色)」と判断し、交換を検討する。

もっとも重要なポイントは、「酸性洗剤」と「塩素系漂白剤」を絶対に混ぜないこと、そしてメーカー推奨外の強力な洗剤を使う際は「短時間」で洗い流し、成分を残留させないことです。

これらを守ることで、便座へのダメージを最小限に抑えつつ、頑固な汚れにアプローチできます。

| 原因 | 汚れの特徴 | 効果的な落とし方 |

|---|---|---|

| 銅石鹸 | 青緑色・水滴跡のような形 | 酸性(クエン酸・酸性洗剤) ※パックして浸透させる |

| カビ・色素 | 青黒い・隙間や裏側 | 塩素系(カビキラー・ハイター) ※短時間で洗い流す |

| 素材劣化 | 全体的な変色・ザラつき | 交換(掃除では落ちない) ※最新機種への更新を推奨 |

最後に、きれいに落とせた後の予防策として最も有効なのは「水分をこまめに拭き取ること」です。銅石鹸もカビも、水滴が残ることで発生・進行します。日々のひと拭きが、厄介な青い汚れを防ぐ最大の防御策となります。

この記事が、あなたのトイレ掃除の悩みを解決する一助となれば幸いです。

コメント