トイレを清潔に保つ便利なアイテム「ブルーレットおくだけ」。しかし、定期的に購入すると意外とコストがかさむのが悩みどころです。この記事を読んでいるあなたは、ブルーレットの詰め替えを自作して、少しでもコストを抑えられないかと考えているのではないでしょうか。

インターネット上では、ブルーレットの中身を身近なもので代用し自作する方法が数多く紹介されています。例えば、ブルーレットの代わりに石鹸を置いたり、掃除の定番である重曹やクエン酸を活用したりする方法です。

しかし、代用品によってはすぐなくなるといった問題や、そもそもブルーレットおくだけの液体の原理を理解しないまま試して失敗するケースも少なくありません。中には、香りが良いからと柔軟剤を使うような、実はトイレに適さない方法も散見されます。

そこでこの記事では、ブルーレットの詰め替えを自作するための具体的なアイデアから、実践する前に必ず知っておくべきリスクや注意点まで、網羅的に解説します。

- 自作できるブルーレット詰め替えの具体例

- 代用品ごとのメリットとデメリット

- 詰め替えを自作する際のリスクと安全な対策

- コストを抑えてトイレを清潔に保つコツ

ブルーレットの詰め替えを自作するアイデア集

- まずは液体の原理を知ろう

- ブルーレットの中身を食器用洗剤で代用

- 代用品がすぐなくなる原因は洗剤の粘度?

- ブルーレットの代わりに石鹸を置く方法

- 消臭もしたいなら重曹で代用する

- 水垢にはクエン酸で洗浄剤を手作り

まずは液体の原理を知ろう

.jpg)

ブルーレットの詰め替えを自作する前に、まず「ブルーレットおくだけ」がどのような仕組みで機能しているのかを理解することが重要です。この原理を知ることで、なぜ特定の代用品が有効で、他が不向きなのかが分かります。

ブルーレットおくだけの容器は、トイレタンクの水が流れる際に、ボトル内の洗浄液が少しずつ水に混ざるように設計されています。これは主に、「サイホン現象」と「水の表面張力」という2つの物理現象を利用したものです。

仕組みのポイント

サイホン現象:タンクの水が流れると、容器の周りの水位が下がり、管を通してボトル内から洗浄液が吸い出されます。

表面張力:水が容器の出口部分で表面張力によって蓋のような役割をし、通常時は液体の過剰な流出を防ぎます。水が流れる勢いでこのバランスが崩れ、適量が流れ出す仕組みです。

つまり、自作する際も、この絶妙なバランスを崩さない代用品を選ぶ必要があります。粘度が低すぎると一気に流れ出てしまい、高すぎると全く出てこないという事態になるのです。この原理を念頭に置いて、具体的な自作方法を見ていきましょう。

ブルーレットの中身を食器用洗剤で代用

ブルーレットの詰め替えで最もポピュラーな方法が、食器用洗剤を使用するものです。実際に、パナソニックの全自動おそうじトイレ「アラウーノ」では、専用タンクに市販の食器用洗剤(中性)を補充して、流すたびに泡で洗浄する機能が搭載されています。

このことから、食器用洗剤がトイレの洗浄にある程度有効であることが分かります。やり方は非常にシンプルです。

食器用洗剤での自作手順

- 使い終わったブルーレットの容器をきれいに洗って乾かす。

- 容器の8分目くらいまで、食器用洗剤をゆっくりと注ぎ入れる。

- 液が漏れないように、しっかりと台座(キャップ)を取り付ける。

- トイレタンクの手洗い部分に設置して完了。

この方法のメリットは、なんといってもコストパフォーマンスの高さです。純正の詰め替え品が1個200円前後するのに対し、食器用洗剤なら1回の補充で10円~20円程度に抑えることができます。また、洗浄力も期待でき、流すたびに泡が便器内を行き渡り、汚れの付着を防いでくれます。

代用品がすぐなくなる原因は洗剤の粘度?

食器用洗剤で自作した際に多くの人が直面するのが、「あっという間になくなってしまった」という問題です。前述の通り、ブルーレットの容器は液体の「粘度」が非常に重要で、粘度が低いサラサラしたタイプの洗剤を使うと、タンクの水が流れるたびに必要以上に流れ出てしまいます。

逆に言えば、粘度が高い、ドロッとしたタイプの食器用洗剤を選ぶことで、この問題は解決可能です。特に、「濃縮タイプ」と表示されている製品は粘度が高い傾向にあり、長持ちしやすいと言われています。

「JOY」などの濃縮タイプの洗剤は、業務用スーパーで販売されているような大容量のサラサラした洗剤に比べて、格段に長持ちしたという報告が多いようです。

| 洗剤タイプ | 特徴 | ブルーレット代用時の持ち |

|---|---|---|

| 濃縮タイプ (高粘度) | 少量で泡立ちが良い。ドロッとしている。 | 良い傾向にある (純正品に近いか、それ以上) |

| 非濃縮タイプ (低粘度) | 大容量で安価。サラサラしている。 | 悪い傾向にある (数日でなくなることも) |

もし手元にある洗剤がサラサラしている場合は、少量から試してみることをお勧めします。コストを抑えるつもりが、結果的に無駄遣いになってしまう可能性もあるため、洗剤選びは慎重に行いましょう。

ブルーレットの代わりに石鹸を置く方法

液体ではなく、固形石鹸をブルーレットの代わりに利用する方法もあります。これも非常に簡単な方法で、使い終わったブルーレットの容器や、陶器製の小物入れなどに小さく切った石鹸を入れてタンクの上に置くだけです。

メリット

最大のメリットは長持ちする点です。固形石鹸は水に触れても少しずつしか溶けないため、食器用洗剤のようにすぐなくなる心配がありません。数ヶ月単位で持つこともあり、コストパフォーマンスと手間のかからなさでは非常に優れています。

デメリット

一方で、デメリットは洗浄力や泡立ちが弱いことです。流した際にほのかに香りはしますが、液体タイプのように豊かな泡で便器を洗浄するほどの効果は期待できません。また、石鹸が溶けたカスがタンクや便器に付着することもあります。

この方法は、強い洗浄効果よりも「ほのかな香りを長期間楽しみたい」「汚れ防止のお守り程度で良い」という方に向いていると言えるでしょう。

消臭もしたいなら重曹で代用する

ナチュラルクリーニングの代表格である重曹も、ブルーレットの代用品として活用できます。重曹は弱アルカリ性であり、酸性の性質を持つ尿のアンモニア臭などを中和し、消臭効果が期待できます。

ただし、重曹は水に溶けにくいため、液体洗剤のように容器に詰めて使うのには向いていません。主な使用方法は2つあります。

- 固めて使う:重曹に少量の水を加えて固め、乾燥させたものを容器に入れてタンクの上に置く。

- タンクに直接入れる:定期的にタンク内に大さじ1杯程度の重曹を直接投入する。(※この方法は後述するリスクも伴います)

重曹は研磨効果もあるため、便器の黒ずみ予防にも繋がります。しかし、洗浄力そのものは専用洗剤に劣るため、あくまで補助的な役割と考えるのが良いでしょう。

重曹とクエン酸の併用について

重曹(アルカリ性)とクエン酸(酸性)を混ぜると発泡し、汚れを浮かせる効果がありますが、これらは中和反応を起こすため、それぞれの洗浄・消臭効果は弱まってしまいます。同時に使うのではなく、汚れの種類に応じて別々に使うのが効果的です。

水垢にはクエン酸で洗浄剤を手作り

トイレの黄ばみや水垢の原因となる「尿石」はアルカリ性の汚れです。そのため、酸性の性質を持つクエン酸を使うと、汚れを中和して落としやすくする効果があります。

クエン酸を使って、タンクに置く洗浄剤を手作りすることも可能です。

クエン酸洗浄剤の作り方

- ボウルにクエン酸と重曹を1:1程度の割合で入れる。

- 霧吹きなどでごく少量の水を加え、全体がしっとりするまで混ぜる。(水を入れすぎると発泡しすぎるので注意)

- お好みでアロマオイルを数滴加える。

- シリコン型などに詰めて固く押し固め、半日~1日乾燥させる。

完成したものを、目の粗いネットなどに入れてタンクの上に設置すれば、流すたびに少しずつ溶け出して水垢の付着を防いでくれます。ただし、これも洗浄力はマイルドであるため、こびりついた汚れを落とすほどの力はありません。

【最重要】混ぜるな危険!

クエン酸などの酸性タイプの洗浄剤と、ハイターなどの塩素系漂白剤・洗浄剤が混ざると、有毒な塩素ガスが発生し、命に関わる危険があります。絶対に同時に使用しないでください。

ブルーレット詰め替え自作前に知るべき注意点

- 柔軟剤やハンドソープでの代用は可能か?

- タンク部品を傷める?メーカー非推奨の理由

- 賃貸物件は注意!故障時の責任問題

- 浄化槽への影響と避けるべきケース

- ブルーレット詰め替えの自作は自己責任で

柔軟剤やハンドソープでの代用は可能か?

「良い香りがするから」という理由で、柔軟剤やハンドソープを代用品として考える人もいるかもしれません。しかし、これらの使用は推奨されません。

柔軟剤が不向きな理由

柔軟剤の主な成分は、衣類の繊維をコーティングして柔らかくする「陽イオン界面活性剤」です。これは洗浄を目的とした成分ではなく、トイレタンクや便器内に本来不要な油膜のようなものを張り、かえって汚れを付着させやすくしたり、配管詰まりの原因になったりする可能性があります。

ハンドソープが不向きな理由

ハンドソープは粘度が高すぎる製品が多く、ブルーレットの容器に詰めても上手く流れ出ないケースがほとんどです。また、殺菌成分などがタンク内のゴム部品や樹脂部品を劣化させるリスクも考えられます。

トイレには、トイレ用として設計された製品か、安全性が確認されている代用品(食器用洗剤など)を使用するのが原則です。安易な代用は避けましょう。

タンク部品を傷める?メーカー非推奨の理由

ここまで様々な自作方法を紹介してきましたが、大前提として知っておくべき重要な事実があります。それは、TOTOやLIXILといった主要なトイレメーカーは、そもそもブルーレットを含むタンク設置型・タンク内投入型の洗浄剤の使用を推奨していない、ということです。

「えっ、普通に売っているのにダメなの?」と驚くかもしれませんが、これには明確な理由があります。

メーカーの公式サイトや取扱説明書には、これらの洗浄剤がトイレタンク内部のゴム部品(フロートバルブなど)や樹脂部品を傷め、水漏れなどの不具合を引き起こす可能性があると記載されています。特に、自作品のように成分や濃度が管理されていない液体を入れることは、さらにリスクを高める行為と言えます。

メーカーの公式見解(一例)

TOTO:「タンク内の樹脂・ゴム部品を傷めたり、着色したりするおそれがあるため、タンク内にブルーレットなどの芳香洗浄剤や、タンクに直接入れるタイプの洗浄剤は入れないでください。」と注意喚起しています。(参照:TOTO公式サイト)

洗剤によって水に粘り気が出ると、正常なサイホン現象が阻害され、水が止まらなくなるなどの不具合に繋がるケースもあるようです。自作を試す場合は、このようなリスクを十分に理解した上で、自己責任で行う必要があります。

賃貸物件は注意!故障時の責任問題

持ち家であれば、万が一トイレが故障しても自己責任で修理すれば問題ありません。しかし、賃貸物件の場合は話が大きく異なります。

賃貸契約には、借主が部屋を通常通りに使用する中で発生した経年劣化や損耗(通常損耗)を超えるような損傷を与えた場合、退去時に元の状態に戻す「原状回復義務」が定められています。

メーカーが推奨していない方法(洗浄剤の使用や自作品の投入)によってトイレを故障させてしまった場合、それは「通常損耗」とは見なされず、借主の過失として修理費用を全額請求される可能性が非常に高いです。

わずかな節約のために、数万円から十数万円にもなりかねない修理費用を負担するリスクを負うのは、賢明な判断とは言えません。特に賃貸物件にお住まいの方は、タンク内に何かを入れるという行為自体を避けるのが無難です。

浄化槽への影響と避けるべきケース

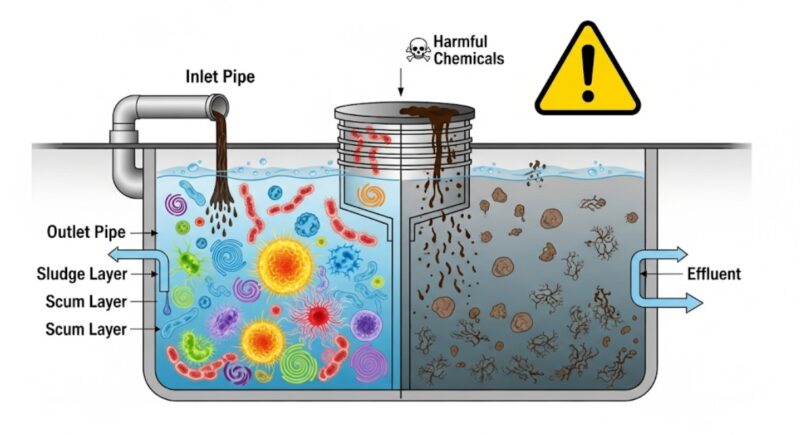

戸建て住宅などで、下水道ではなく「浄化槽」を使用している場合も注意が必要です。浄化槽は、微生物(バクテリア)の働きによって汚水を分解し、きれいな水にしてから放流する仕組みになっています。

一般的なトイレ用洗剤や食器用洗剤を適量使用する分には、通常問題ないとされています。しかし、殺菌成分が強い洗剤や、想定外の化学物質(柔軟剤など)を継続的に大量に流し続けると、浄化槽内の微生物にダメージを与え、分解能力を低下させてしまう恐れがあります。

これにより、浄化槽の機能不全や悪臭の発生に繋がることも考えられます。自作の詰め替え品を使用する場合は、一度に大量に流れ出るような粘度の低いものは避け、成分にも配慮する必要があります。

浄化槽を使用している場合は、製品の注意書きをよく読み、「浄化槽にも安心」といった表記のあるものを選ぶとより安全です。

ブルーレット詰め替えの自作は自己責任で

この記事では、ブルーレットの詰め替えを自作する方法から、それに伴うリスクまで詳しく解説しました。最後に、全体の要点をリストでまとめます。

- ブルーレットの詰め替え自作はコスト削減の可能性がある

- 最もポピュラーな代用品は食器用洗剤である

- 代用品がすぐなくなる原因は液体の粘度が低いこと

- 長持ちさせたいなら濃縮タイプの高粘度な洗剤を選ぶ

- 固形石鹸は長持ちするが洗浄力は弱い

- 重曹は消臭効果、クエン酸は水垢防止効果が期待できる

- 重曹とクエン酸の同時使用は効果を打ち消し合う

- クエン酸と塩素系洗剤の混合は有毒ガスが発生し危険

- 柔軟剤やハンドソープでの代用は不向きで推奨されない

- トイレメーカーはタンク内洗浄剤の使用を推奨していない

- 洗浄剤はタンク内のゴムや樹脂部品を劣化させるリスクがある

- 賃貸物件での故障は高額な修理費用を請求される可能性がある

- 浄化槽の家庭では洗剤の成分や量に注意が必要

- 紹介した全ての自作方法はあくまで自己責任で行う必要がある

- リスクを避けたいならトイレ掃除の頻度を上げるのが最も確実

コメント